【行程安排】

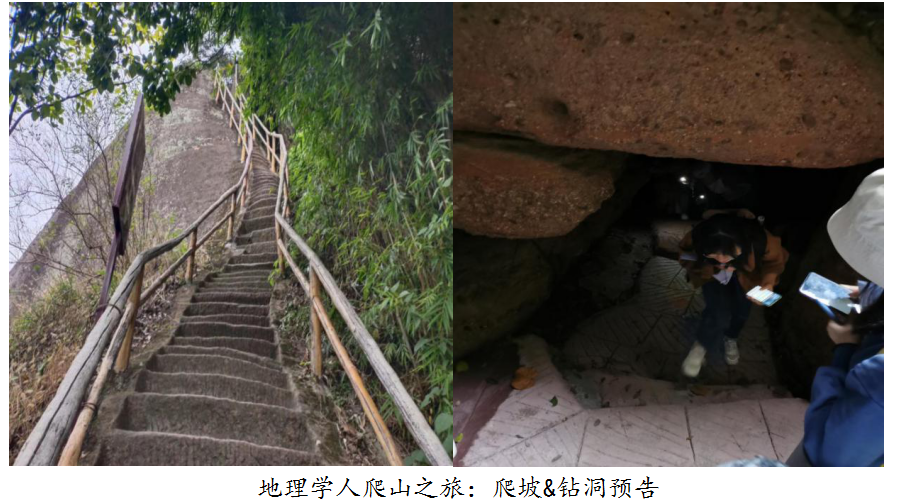

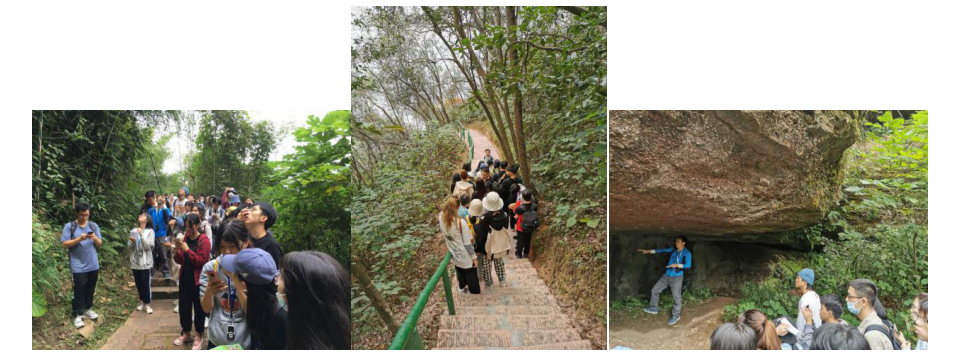

11月03日,是地规2019级全体学生自然地理实习的第二天。早上8:30,同学们乘车直奔丹霞山博物馆,在参观约一小时后乘坐景区公交来到长老峰景区入口,开启了地理学人浩浩荡荡的登山之旅。午前,同学们主要沿着锦石岩路线,即梦觉关—通天洞—巷谷—错落岩块—卸荷节理—百丈峡—锦石岩寺前(浸碧浮金,古沙波痕)—锦石岩寺(龙鳞片石)等进行参观学习;午时,同学们在寺前广场用餐;午后,同学们又沿着长老峰路线,即锦石岩—半山亭—丹霞摩崖—别传寺—丹梯铁索—长老峰观日亭—海螺岩—晚秀岩—水帘岩—韶音台-双喜台-丹霞栈道-福音峡等进行参观学习,并在长老峰顶留下了各班的大合照。在下山途中,一部分同学选择原路返回,另一部分同学则选择乘坐索道。傍晚6时,同学们已基本返回酒店,结束了忙碌劳累又意义非凡的一天。

【丹霞地貌总体介绍——丹霞山博物馆概况】

1.物质基础——红层

以广东丹霞山为典型代表的丹霞地貌发育于陆相红色砂砾岩层之中,红层,即红色地层,是丹霞地貌发育的物质基础。

2.内动力地质作用

构造运动等内动力地质作用主要控制了丹霞地貌的形成。丹霞盆地的红色岩系发育形成于中生代,受控于燕山运动。而盆地内的丹霞地貌则形成于新生代,受控于喜马拉雅运动以来的新构造运动。

①断层、节理对山块格局的控制

在距今7000万年以来的地壳运动中,丹霞盆地的红色岩系受断裂的影响较大。同时,在红层中还形成了大量的节理,丹霞盆地有两组主要的大节理,一组为东北——西南走向,一组为近东西向,把丹霞组地层切割成为不同规模的岩块,呈菱形交织展布。

②岩层产状对坡面形态的控制

地球内力作用控制了岩层的产状,而岩层产状又控制了丹霞地貌最基本的坡面形态。

③地壳升降对地貌发育进程的控制

地壳升降是构造运动的具体表现,丹霞山西部有大致600m、500m、400m的古夷平面,东部有大致400m、300m、200m的古夷平面,而且沿锦江发现多级河流阶地,证明本区曾有多次间歇性上升。据黄进教授等人的研究,在近100万年间,丹霞山的平均上升速度为每万年上升0.94m。如果以这个速度反推的话,现在看到的丹霞山可能有600万年的历史。

3.外动力地质作用

直接控制丹霞地貌发育的外动力地质作用包括流水、风化、重力等外动力条件,外动力地质作用是丹霞地貌的形象雕塑师。

①流水作用

流水是对红层进行下切和侧蚀的主动力,同时流水又不断地蚀去坡面上的风化物质,使风化得以继续进行,流水的侧性往往在坡脚掏出水平洞穴,使上覆岩块悬空,为重力崩塌提供了可能。

②风化作用

风化作用对暴露的红层坡面进行着经常性的破坏,尤其在陡崖坡上,流水的作用减弱,在一些直立坡或反倾坡上基本无流水作用,各种风化作用表现得十分清楚。

③重力作用

重力作用主要表现为崩塌。崩塌作用往往发生在流水下切或侧蚀而形成的临空谷坡上,当流水侧向掏蚀而使山坡局部悬空时,悬空岩体便可能沿原生构造节理或减压(卸荷)节理发生崩塌。陡崖坡一般是崩塌面或经后期改造过的崩塌面,是丹霞地貌最具特色的形态要素。陡崖坡上的风化凹槽进一步加深,上覆岩体失去平衡也可沿破裂面发生崩塌。洞穴、天生桥的顶板也常因风化而发生局部崩塌。

博物馆

【层岩尽染读天书——锦石岩路线概况】

“颜如渥丹,灿若明霞”。该线路是领略丹霞地貌的首选路线。从长老峰入口上行约300米,即抵半山亭。从半山亭至龙王岩(龙鳞片石),全程约1300米,游程约2小时。沿线主要景点包括船头石、梦觉关、幽洞通天、百丈峡、古沙波纹、普同塔,千圣岩、祖师岩、伏虎岩,锦岩赤壁、马尾瀑,最里头的龙王岩(龙鳞片石)为丹霞山六大奇观之一。锦岩水平洞穴群中的泥质粉砂岩是丹霞组巴寨段与锦石岩段的分界面。沿线文化遗存十分丰富,“锦岩”、“梦觉关”等90多处摩崖碑刻记录了锦石岩寺的千年发展史。

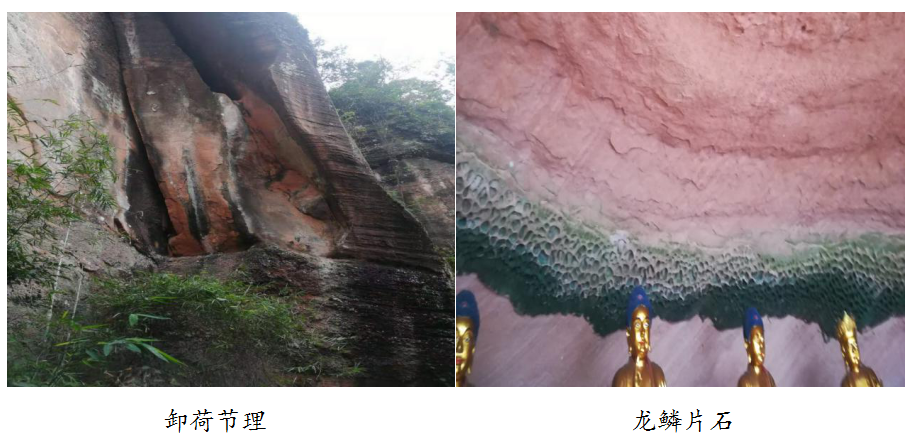

在这条线路上,同学们感受颇深的便是老师关于卸荷节理的讲解。卸荷节理有时是沿着较陡的河岸发育,这是河流侵蚀切割而使岩体发生侧向应力释放的结果,这种节理往往沿河谷走向发育,多为张性宽裂隙,充填有泥质等杂物,对边坡的稳定极为不利。在人工开挖时,有时也可以看见因开挖而发育的小型卸荷裂隙,它们也可以引起岩体的局部失稳。河流侵蚀切割的卸荷作用,会引起河谷临空面附近岩体回弹变形、应力重分布,而形成近平行临空面的张性卸荷节理。通常在谷底以下可发育一组与基岩表面近于平行的水平板状裂隙,一般开口良好,甚至造成空洞,有的被水流进一步冲蚀扩大,形成河谷下的强透水带。谷坡一带由于侧向临空,卸荷裂隙的形成更加多样化,这种卸荷裂隙的存在,是斜坡稳定性的不利因素。此外,通天洞也引起了同学们的兴趣。通天洞从外看像是一处由崩塌岩块叠置而成的崩塌岩穴,但穿过洞穴会发现它是一个大石墙底部由于流水侵蚀的作用而穿透形成的洞穴。

而此条线路的终点——龙鳞片石,亦不缺少同学们的关注。锦石岩内千圣、祖师、伏虎、龙王四个岩洞一并横排,洞势宽舒深广,洞洞相连。洞的内壁有一条岩石皱起为蜂窝形的纹路,状如鳞甲,时隐时现,逶迤数十米,就像一条鳞甲鲜明的巨龙穿插缠绕于岩洞中。这些惟妙惟肖的“龙鳞”,实际上是因为其表面附生着一种微生物,可随气温、湿度的变化而改变颜色。春季为嫩绿色,夏季为深绿色,秋季为黄绿色,冬季为黄褐色,四季更易,十分罕见,所以称之“变色龙鳞”,也称“龙鳞片石”。

同学们认真听讲

【美不胜收登高处——长老峰路线概况】

“不登长老峰,枉来丹霞山”。长老峰线位于长老峰-虹桥一片鳞岩一韶音台舱石之间。全程2-4千米,游程约2-4小时。自长老峰入口上山。沿途景点:半山亭、“丹霞”摩崖石刻群、别传寺、御风亭、丹梯铁锁、丹霞栈道、长老峰(观日亭)。山顶的景点还包括雪岩、海螺岩、晚秀岩、螺顶浮屠、虹桥、松树场、片鳞岩、宝珠峰、韶音台、舵石等。长老峰海拔351米,宝珠峰海拔409米。海螺岩水平洞穴群的泥质粉砂岩是观察丹霞组锦石岩段与白寨顶段分界的最佳地点。

而在这条线路上,无论是植被还是岩石,都是能让同学们目不暇接的壮丽景观。①丹霞植被:丹霞山植被资源十分丰富,据不完全统计,目前丹霞山野生维管植物共有 206 科 778 属 1706 种,另有栽培植物 210 种。一方面有着与其它亚热带地区相似和相异的植物区系成分,另一方面也孕育着其独特的植物种质资源。丹霞梧桐是丹霞地貌的特有物种,只生长在土壤瘠薄的红色砂岩石上,耐干旱、耐瘠薄,已被定为国家珍稀濒危植物和二级重点保护野生植物。圆叶小石积是蔷薇科小石积属植物,常绿灌木,高约2米,枝条密集,小叶片对生,相距约2毫米,近圆形或倒卵状长圆形,花瓣近圆形,白色,目前全球只在丹霞山、日本琉球、菲律宾群岛分布。除此之外,丹霞山还有马尾松、木荷、黄樟、金丝桃、毛竹等植物。②丹霞岩石:海螺岩因形状像海螺而得名,流水侵蚀和风化作用相互作用而呈现出来。主要成分是沉积岩-砂砾岩,里面的孔穴跟流水作用有关,地质不断抬升,河流侵蚀,通过磨蚀、侵蚀,形成侵蚀窝状东西。窝状东西通过后期的片装风化作用掉落下来,出现白色区域-碳酸钙,岩石里面含有的碳酸钙,在雨季被流水冲刷,通过化学作用形成白色痕迹。

当然,由于登上长老峰的来之不易——多个近乎90°的需“手脚并用”攀爬的坡,同学们都不约而同地在峰顶的云端之中留下了宝贵的合照。

【学子感悟】

感悟1:不仅要读万卷书,更要行万里路。踱步于韶关丹霞山之中,目光所及之处皆是层峦叠嶂,古木虬枝。山路迂回曲折,走在其中,不再像观光旅游一样仅仅只是观赏表面形象,而且在老师的带领下深入其中,究其本质,老师讲解了该如何分析分析岩石特征种类,地质构造,以及土壤类型等等,将课本学到野外去,大大加深了我们对知识的理解和掌握。

感悟2:在老师的带领下,我们从梦觉关到了锦石岩寺,在路上,我们认识了可以做良好防火材料的木荷,看到了属于针叶林的马尾松,了解了由于流水的侵蚀和溶蚀作用使得岩石上留下一道道痕迹,还有岩石上分布不均的白点是雨季时被析出的碳酸钙,丹霞山正处于壮年晚期,垂直节理发育明显,明白了海螺岩孔穴的形成一般与流水有关,卸荷解理一般在斜坡发生等等,老师也再次向我们解说了如何辨别节理和断层。

感悟3:关于丹霞山之旅:丹霞山之旅是疲惫与成就感并存的。早晨出发,坐车来到中国红石公园,首先进入丹霞山博物馆,听导游以及视频对于丹霞山的讲解,观看动植物标本,我们对丹霞山有了一些初步的了解,于是,我们向长老峰进发。一路上,我们紧跟着老师,遇到具有典型特征的地貌,都会思考它的发育以及形成过程,看到了非常神奇的一线天、巷谷、通天洞等等。下午,我们一行人准备登上观日亭,映入眼帘的是近乎垂直的登山阶梯,其陡峭与狭窄显而易见。我们一个一个登梯,互相鼓励,遇到及其陡峭的地方,虽有害怕,但并未放弃的念头。经过长长的旅途,我们终于登顶,“登高望远”便是现在的感受。望着眼前的丹霞山,心中浮出“辽阔”二字,也许登山大部分的意义便在于此吧。结束一天的行程,我们回到酒店,身体带着一天的乏力,但想到大自然的鬼斧神工,便抖擞精神,期待第二天的行程!

感悟4:“不到长老峰,枉到丹霞山”在丹霞山半山亭-长老峰路线中,我与两位小组成员一路快速前行,沿途的路很陡,但小伙伴们相互依靠,依旧毫不犹豫地向上走,很早就到达了观日亭,远眺美景,四周的壮美景色一览无余,尽是绿油油的树木和红色大山,甚至让我忘记了疲劳,充实感油然而生,当然,沿途的美景在地理人眼中可不仅仅是美景,地貌、地质类型多样,可谓是绝佳观测地点。

感悟5:在平均海拔为235米的丹霞山长老峰观测景区中,多数景点都需直上直下,艰难前行,也正是因为这种直上直下,反映出了地理学人不畏艰险,迎难而上、积极进取的精神。“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”,尽管登山的路途艰辛,但是当真正登顶长老峰观日亭,将丹霞山水风光尽收眼底,将遇见之物揽于怀中,之前的疲惫一扫而空,只想静心体会来自于大自然的馈赠。

感悟6:以前从没有来过丹霞山,印象中的丹霞山也只是停留在高中地理老师所讲解的那样——红色,陡峭。如今跟随老师真正的来到丹霞山,我才体会到什么叫做丹霞,为什么叫丹霞,我才明白各种岩石的形态不一代表的大自然的力量有多么强大,这与课本上见到的图片所带给我的感受不同,这一次,我真正的看到了丹霞。